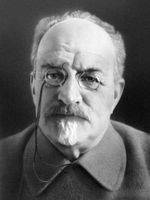

После окончания Московского университета поступил на работу в Румянцевскую библиотеку, где прослужил 35 лет. Несмотря на «библиофильскую душу», постоянно отправлялся в экспедиции. Одновременно преподавал географию в учебных заведениях. В 1928 г. стал директором Научно-исследовательского института географии Московского университета.

Экспедиционные работы проводил главным образом в центральных областях Европейской части России. Научные исследования посвящены геоморфологии и картографии, в частности, он установил, что асимметрия склонов свойственна не только долинам, но и междуречьям, определил основные закономерности формирования и развития междуречных равнинных пространств (правило Борзова).

Разработал метод приближенного картографирования малообжитых пространств, который очень пригодился путешествующим географам. Принимал участие в создании «Большого советского атласа мира» – капитального географического свода. Был одним из организаторов географического факультета в Московском университете, возглавлял московскую школу географов, был главным редактором журнала «Землеведение». Его именем названы вулкан на Курильских островах, ледники в горном хребте Сунтар-Хаята (Восточная Сибирь), залив на Новой Земле и др.

Годы жизни 1874 – 1939

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике